- 숨어있는 동네 "은이성지"

용인 시내에서 이천 방면으로 가다가 우측으로 2km 쯤 들어가면 천주교 성지인 은이성지가 나온다. 가을 오후 한적하고 조용한 은이성지 주차장에 도착하니 작은 규모의 은이성지가 한눈에 보인다.

주차장 옆에는 한옥으로 지어진 김대건 기념관과 사무실이 있다. 김대건 기념관은 김대건 신부의 친필 서한, 서적 문서 등이 전시되어 있어 김대건 신부의 생애와 발자취를 따라가 볼 수 있는 곳이다.

밖으로 나오면 오른편에 작은 성당이 있는데 이곳이 바로 "김가항 성당"이다.

은이성지의 "김가항 성당"은 한국인 최초의 사제인 김대건 신부가 사제서품을 받은 상해의 성당을 은이성지에 이전, 복원한 건물이다. 천주교 박해를 피해 들어온 믿음깊은 이들의 숨결이 느껴지는 용인 은이성지의 "김가항 성당"을 소개하고자 한다.

# 은이성지의 역사

은이성지의 은이(隱里)는 "숨어있는 동네", "숨겨진 동네"라는 뜻으로 천주교 박해를 피해 교우촌을 이루고 있던 곳이다.

한국 최초의 사제인 김대건 신부는 소년시절 자신이 태어난 충남 당진에서 천주교 박해를 피해 1827년 가족들과 함께 골배마실(용인시 처인구 양지면 남곡리)로 피난을 왔다.

소년 김대건은 골배마실에서 산 넘어 은이 공소(주임신부가 상주하지 않는 신자들의 공동체)에서 미사를 드리고 신앙을 익히고 사제 성소의 꿈을 키웠다고 한다.

은이공소에서 선교를 위해 조선에 입국한 파리외방전교회 소속 모방 신부(1803-1839)에게 세례를 받고 이후 신학생으로 선발되어 마카오에서 신학공부를 하던 중 아버지가 순교하는 등어려움 속에서도 1845년 8월 상해 "김가항 성당"에서 페레올 주교로 부터 사제서품을 받았다.

한국인(조선인) 최초의 천주교 사제가 된 것이다.

은이성지는 김대건 신부가 1845년 10월 강경 황산을 통해 귀국해서 11월 경부터 1846년 새남터에서 순교하기 전 까지 약 6개월 동안 은이공소에 기거하면서 서울과 용인 일대를 다니며 사목한 우리나라 최초의 본당이고, 순교 전 공식적으로 마지막 미사를 드린곳으로 한국 천주교 역사적으로 의미 깊은 곳 이다.

# 은이성지 "김가항 성당"의 의미

은이성지의 "김가항 성당"은 상해의 도시개발로 철거 위기에 있던 성당을 용인 은이성지에 2016년 이전, 복원한 건물이다.

중국 남경교구에 속했던 "김가항 성당"은 1845년 김대건 신부가 한국인 최초로 사제 서품을 받으면서 특별한 의미를 지니게 됐다.

원래의 "김가항 성당"은 17세기 중반 중국 상해의 민가 건축을 개조해 만든 성당으로 중국 명말 숭정 연간(1628~1644년) 중국 상해 황포강 건너 김씨 성을 가진 이들이 모여산다고 해서 "김가항"이라 이름 붙은 곳의 큰 주택을 성당으로 사용한 중국 화동지역 최초의 성당으로 1841년 남경교구 주교좌 성당으로 지정되었다.

"김가항 성당"은 서쪽에 세웠던 작은 성당을 동쪽으로 칸을 넓혀 사용하다가, 대성당을 따로 짓고 "김가항 성당"은 학교로 사용했는데, 대성당의 폭격으로 인해 다시 본당으로 사용하게 된 굴곡진 역사가 있다.

그리고 그 곳 "김가항 성당"에서 1845년 김대건 신부가 사제서품을 받은 것이다.

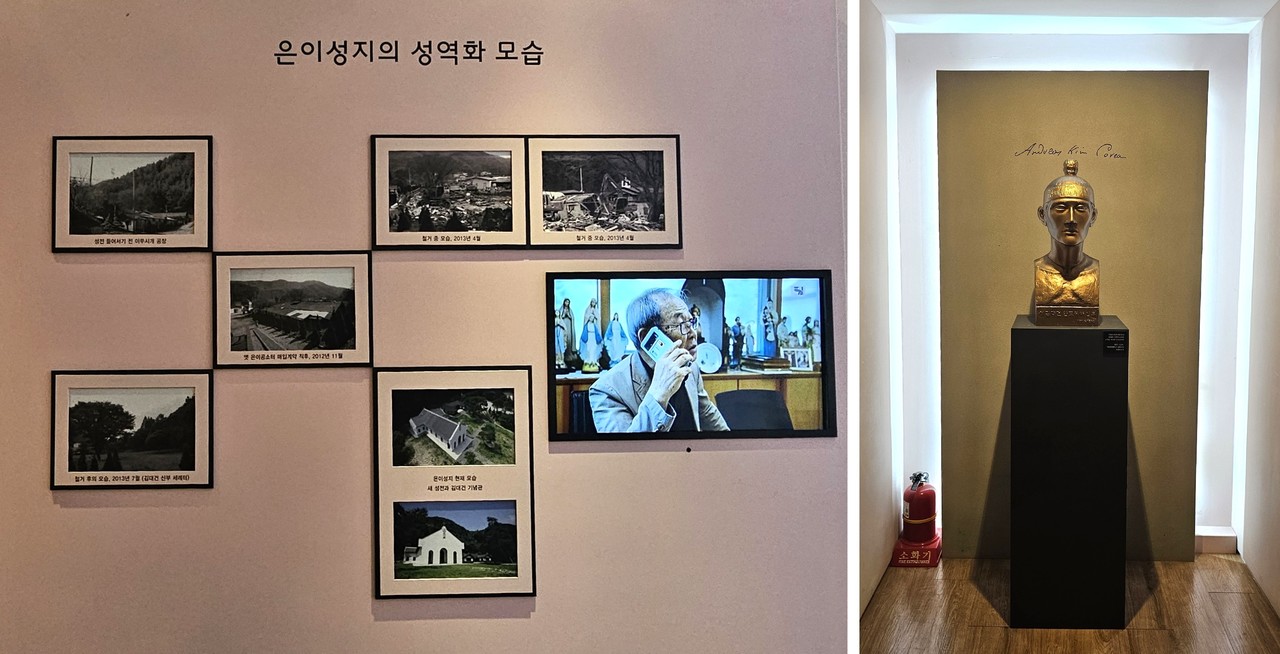

# 김가항 성당의 이전, 복원

천주교 수원교구는 2000년 7월에 상해 정부의 도시개발 정책에 따른 "김가항 성당"의 철거를 통보받고 단국대 건축학과 김정신 교수의 현지 실측 조사로 면적과 들보 등 작은것 하나까지 확인하고 은이성지로 이전을 결정했다.

그러나 은이성지 자리는 당시 소규모 공장들이 자리잡고 있어 이전, 복원이 순조롭지 못해 상해에서 어렵게 확보한 철거 자재들은 10년이 넘도록 창고에 보관해 오다 공장 이전 협의가 성사되면서 2016년 "김가항 성당"을 은이성지에 이전, 복원 할 수 있게 됐다.

성당의 주구조는 철근콘크리트조이며 소박한 성당 내부는 목구조로 당시 사용했던 부자재 중 기둥 4개, 대들보 2개, 동자주 1개를 사용했다.

중국 목구조의 대량식 기둥 위에 대들보를 올리고, 다시 대공(동자주)을 세워 가구를 구성하는 전통적인 중국 목조 건축 방식을 적용했다. 목조 건축 방식의 구조적인 문제는 철근콘크리트로 보완하며 내부 형태는 동일하게 복원 하려고 노력한 흔적이 엿보인다.

라틴 십자가 형태의 주랑과 익랑을 가지고 있으며 , 정면 3칸 · 측면 6칸, 총 296.89㎡의 규모를 갖추고 있다. 주랑은 양쪽 각 4개의 기둥이 세워져있는데 칸을 넓히는 증축 등 여러차례의 변화로 기둥의 간격이 일정하지 않은 것도 그대로 복원되었다.

기둥 각 칸마다 1개의 아치창이 있어 소박한 아름다움이 느껴지며, 정면에 쓰인 "천주당" 한자와 중국식 회색 기와를 얹은 지붕, 몰탈 마감한 흰색 외벽 등 상해와 동일하게 이전, 복원되어 17세기 중국의 민가를 개조해 만든 성당의 역사성을 구현하려고 노력했음을 알 수 있다.

"김가항 성당"은 2018년 제23회 경기도 건축문화상/비주거/특별상을 수상했으며, 2020년 3월 13일 용인시 향토유적지 제71호로 지정 되어 용인 지역 문화재가 되었다.

성당에서 외부로 나오면 "청년 김대건 길"을 안내하는 순례길 안내도가 있다.

용인 은이성지에서 안성 미리내성지까지 김대건 신부의 사목활동 길로 총 5개의 코스가 있다.

믿음을 위해 종교 박해자들을 피해 다녔던 그들의 신념의 발자취를 따라가 볼 수 있다.

용인 은이성지는 타 지역의 천주교 성지들 보다 비교적 작은 규모로, 은이성지의 "김가항 성당"은 과거를 기억하고 역사를 알려주는 소중한 건물이다.

잔디밭 의자에 앉아 사방을 천천히 바라보다 보면, 숨어있는 동네 은이성지에서 자신들의 믿음을 지키기 위해 숨어살던 이들과 소년 김대건, 그들의 조용하고 평화로운 시간 속으로 빨려들어가는 것 같은 고즈넉함에 짧은 가을이 아쉽기만 하다.

"오랜 건축물은 지나간 사람들의 발자취이자 현재의 내가 과거와 조우 할 수 있는 매개체"임을 다시한번 깨닫는다.

깊어가는 가을 용인 은이성지 작고 하얀 "김가항 성당"을 찾아 천천히 걷다보면 천주교 신자가 아니어도 복잡하고 바쁜 시간을 살아가는 우리들에게 큰 울림을 선사 할 것이다.

* 참고 : 용인특례시청 문화관광 포털, 천주교 수원교구 홈페이지