지난 8월 발생한 수도권 집중호우 피해 사례와 같은 도시침수를 예방하기 위해 대규모 빗물저류배수시설 설치, 취약건축물 집중 관리 위한 제도 개선, 방재공원 도입 활성화 등 기존의 수자원관리적 대책 외에 도시계획 차원의 대책이 필요하다는 지적이 나왔다.

국토연구원 김준성 부연구위원 연구팀은 국토이슈리포트 제 67호 『기후위기시대 도시침수 예방대책: 2022년 수도권 집중호우의 교훈』을 통해 올해 8월 서울 일대에서 발생한 침수피해의 원인을 분석하고, 이에 대한 수자원관리 및 도시계획 차원의 대책 방향을 제시했다.

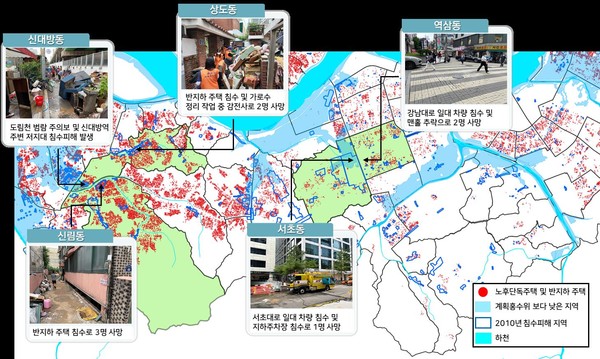

2022년 8월 8일부터 시작된 수도권 집중호우로 서울 도심지역 일대 주택·지하철·도로 침수가 발생해 반지하 주택 침수로 인한 사망 4명(관악구 3명, 동작구 1명), 가로수 정비 중 감전으로 인한 사망 1명(동작구), 지하주차장 침수 및 맨홀 뚜껑 탈락에 의한 추락으로 사망 3명(서초구) 등 총 8명의 인명피해가 발생하였다.

서울 침수지역(관악구, 동작구, 서초구, 강남구 일대)의 피해발생은 기상수문·지형·건축물 취약 요소의 중첩에 의한 것으로 분석되었다.

기후변화로 인해 여름철이 길어져 남쪽의 덥고 습한 공기가 한반도에 머물 수 있는 기간이 길어짐과 동시에 대기의 수증기 양이 증가하여 서울지역에 최고 시간당 141.5mm 집중호우가 야기되었다.

시간당 100mm 이상 강우 발생 지역, 과거 침수피해 지역, 노후단독 및 반지하 주택 밀집지역, 주요 하천변 저지대 등에서 인명 및 재산피해가 가중되는 등 재해의 위해성, 노출성, 취약성이 공통적으로 높은 지역에 피해가 집중되었다는 분석이다.

이에 김준성 부연구위원 연구팀은 침수취약지역 피해예방을 위해 대규모 빗물저류배수시설 설치, 복개하천 정비 및 디지털화 등을 수자원관리 차원의 대책수단으로 제시했다.

강남역 등 상습침수지역에 대규모 빗물저류배수시설 설치하여 해당 지역의 방재성능 목표를 시간당 강우량 100mm 수준으로 상향시키는 것이 필요하고, 복개하천은 하천공간 내 구조물 설치로 인해 통수단면이 축소되어 홍수범람에 대한 취약성이 높아 침수피해 예상지역 인근 도시하천의 복개철거가 필수적이라고 주장했다. 더불어 스마트 홍수관리시스템 확대 구축을 통해 하천 수위의 실시간 관측에 따라 수문 제어를 원격 자동화하여 집중호우 발생 시 신속한 대응 체계 마련이 시급하다고 밝혔다.

또한 취약건축물 집중 관리를 위한 법·제도 개선, 방재공원 도입 활성화, 기반시설 성능평가 체계 개선 등을 도시계획 차원의 대책수단으로 제시했다.

2012년 수도권 홍수 이후 상습침수구역 내 반지하주택 건축을 제한할 수 있는 법적 근거(「건축법」 제11조)가 마련됨에도 상습침수구역이 지속적으로 지정·관리되지 않고, 법제정 이전 건축물에는 기준이 적용되지 않아 개선이 필요하다는 지적이다.

「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 공원 유형 중 하나로 방재공원이 2019년 신설되었으나, 우수유출 저감을 위한 설치 기준, 기능 등 구체적인 내용이 미흡하여 활성화를 위한 설계지침 및 가이드라인 개발이 필요하다고 봤다.

기후위기 적응 측면에서 기반시설물 성능평가 시 시설물의 구조적 성능 외에 기후변화로 인한 외력 증가, 배후지역 취약 요소 등을 함께 고려할 것을 제언했다.

특히 김준성 부연구위원은 2022년 수도권 침수피해 원인에 대한 이해를 바탕으로 침수피해 예방을 위해 기존의 수자원관리적 대책 외에 도시계획적 수단을 포괄하는 근원적 대책 마련이 필요함을 강조하였다.

기후 변동성 증가에 따라 시설물 확충에 소요되는 시간적·예산적 부담도 함께 증가하여 금번 수도권 수해지역이 과거 수해지역과 대체로 일치함에도 기존의 잔존위험을 내재한 체 유사한 형태로 침수피해가 반복 발생하고 있다.

빗물저류배수시설 확충 등 구조물적 차원의 중·장기적 대책에 적극 투자하는 한편, 금번 침수피해가 도시공간의 지형·건축물 취약 요소에 기인한 만큼 도시계획적 대책 수단도 함께 수반되어야 한다는 지적이다.

2015년 「국토계획법」 개정에 따라 도시·군기본계획의 기초조사 단계로 재해취약성분석을 수행하고 있으나, 도시개발이 최우선인 도시계획에서 분석결과를 활용한 방재대책 수립은 권고사항에 불과하여 실효성이 부족한 상황이다.

재해취약성분석 결과와 연계하여 재해예방형 도시계획을 수립과 함께 현재 전국 5개소에 불과한 시가지방재지구 의무지정의 범위를 구체화·정량화시킬 수 있는 시행령 및 계획수립 지침 개정이 필요함을 강조하였다.